郵便はがき児玉大将追悼会記念(明治39年10月18日)

(絵はがき)

郵便はがき児玉大将追悼会記念(明治39年10月18日)

縦:25.5センチメートル 横:30.5センチメートル

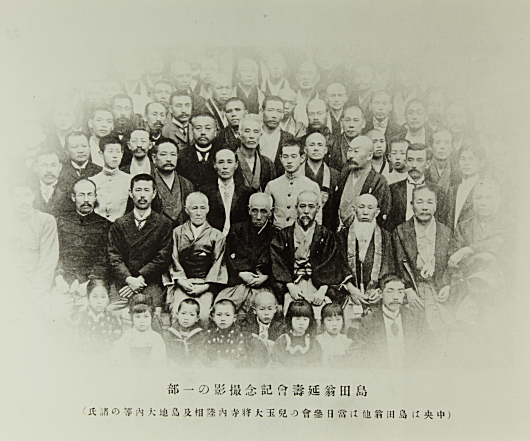

明治39年6月9日、島田蕃根が80歳になったのを記念して延寿会が開催された、その折の写真である。源太郎が亡くなるわずか1ヶ月余り前のことである。

中央は島田(蕃根)翁、他は当日参会の児玉大将、寺内(正毅)陸相、及び島地(黙雷)、大内(青巒)等の諸氏。

島田蕃根(1827~1911)は、著名な仏教学者でもあった。明治初年には興譲館教授をつとめた。二代目教授で教学院の住職であった藍泉の孫にあたる。

島地黙雷(1838~1911)は明治期の高僧。佐波郡(現周南市)の出身。大内青巒(1845~1918)は仙台出身、僧侶。

島田翁延寿会記念撮影の一部

縦:18.0センチメートル 横:724.4センチメートル 紙本

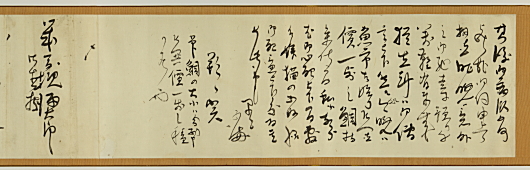

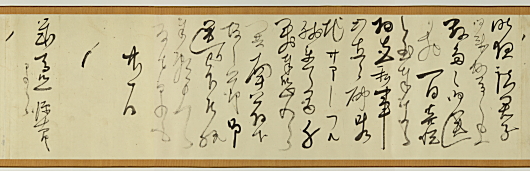

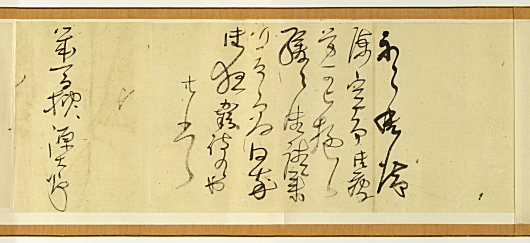

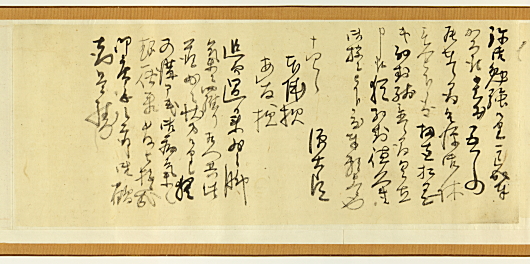

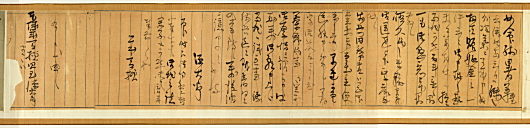

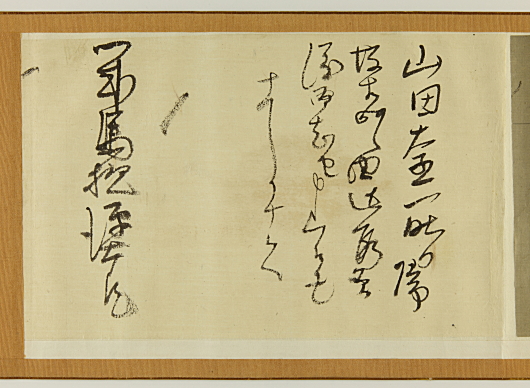

「其後御病臥如何被成候哉御伺申上候サテ者昨晩ハ意外之御馳走に預り千萬難有奉□□猶立計ハ御伝言被下然ル処今晩ハ魚市相始り候へ者価一歩之鯛持参仕候間私分ならば御心配被下間敷く候猫の出ぬ様御配慮被下度為其如□申候 早々不備 朔日□尚□鯛の大小ハ分り不申候へ共価一歩の積り居り候也 幾馬様 源太郎 御直披」

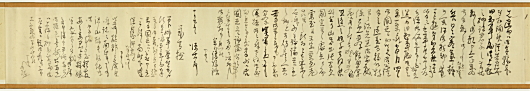

源太郎が本城幾馬(1849~1904)等に宛てた書簡13通を集めて巻物に表装したものである。

宛書の本城幾馬は本城清の嗣子。名は宣光(初め宣馬)といい、慶応元年家督を相続した。陸軍少佐を務め、明治37年6月27日、56歳で没した。ちなみに徳山町長及び初代の徳山市長を務めた本城嘉守は幾馬の嗣子である。

児玉大将(源太郎)自筆書簡(13通)

縦:175センチメートル 横:1515センチメートル 額装

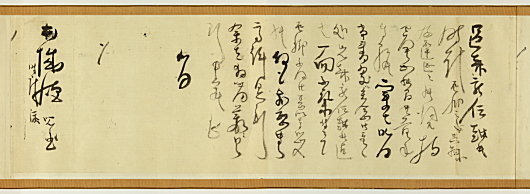

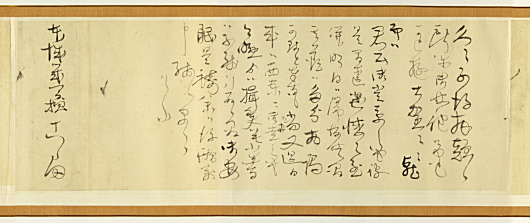

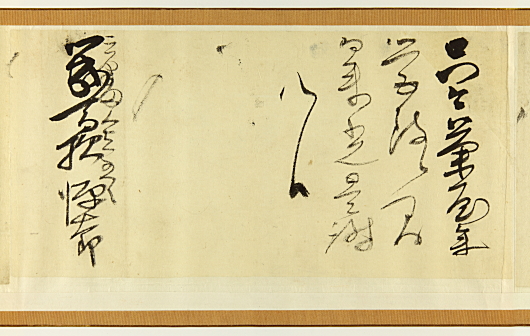

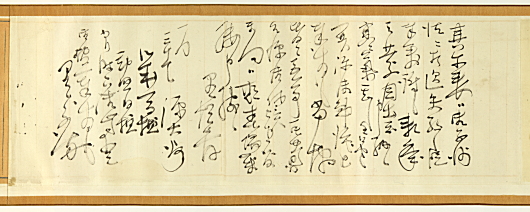

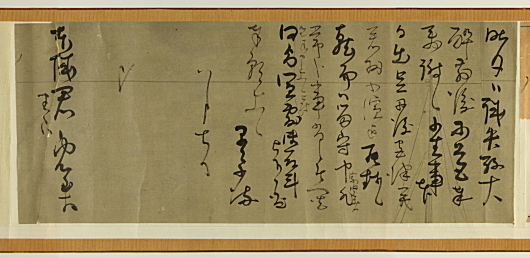

源太郎が、徳山藩医遠藤春岱の子で内務省に勤務した遠藤貞一郎(明治21年没・48歳)に宛てた書簡であり、文面から明治7年23歳の時のものと考えられる。

明治7年2月、江藤新平らが反乱、いわゆる佐賀の乱がおきた。源太郎はこのとき肥前の国佐賀に出征し銃傷を負った。福岡から大阪へと移動して療養し、その後熊本鎮台へ赴任することになるが、この書簡は赴任直前のものである。

児玉源太郎書簡(明治7年8月27日)

児玉源太郎

嘉永5年(1852)~明治39年(1906)

児玉源太郎は、嘉永5年(1852)、徳山藩士児玉半九郎の長男として徳山に生まれた。安政3年(1856)に父が亡くなり、源太郎は幼少でまだ家督が継げなかったので、浅見家から次郎彦が姉久子の夫として迎えられ児玉家を相続した。次郎彦は文武ともに優れた人物で、源太郎はその影響を大きく受けているといわれている。

ちなみに、徳山藩出身の飯田忠彦の著である歴史書『野史』(嘉永4年成立)が、伏見奉行に取り上げられた折、何度も交渉してこれを取り返したのは次郎彦である。『野史』は、実録体の歴史書や公家の日記、各種随筆など1000種をこえる史料を収集し利用して、成立までに38年の歳月を要したという。尊王思想に彩られた歴史書として重要であった。

元治元年(1864)8月、幕府との抗戦を主張する正義派であった次郎彦は、俗論派に暗殺され家名断絶となってしまったが、翌慶応元年には藩論が回復し正義派が台頭したので、児玉家の家名は再興され、源太郎は中小姓として禄25石を給された。

明治元年(1868)10月、徳山藩の献功隊の半隊司令(小隊長)として秋田に出陣し、翌2年3月には函館征討軍に加わっている。後、陸軍に入り佐賀の乱、神風連の乱、西南戦争に参戦して功績をたてた。

明治20年(1887)陸軍大学校校長となり、同24年には欧州各国の軍事教育を視察、翌年帰朝して陸軍次官に就任した。同31年台湾総督となり、その折の政策が高く評価され、同33年台湾総督兼陸軍大臣となった。その後、内務大臣、文部大臣を歴任し、同37年陸軍大将となる。対露作戦計画を作成し、日露戦争開戦後は満州軍総参謀長として作戦を遂行した。明敏な戦略家であり視野の広い政治家であった。同39年(1906)に現役のまま54歳で没した。